【编者按】为弘扬教育家精神,加强师德师风建设,营造尊师重教的良好氛围,展现我校教师的良好风貌,2025年5月15日,学校开展"师者如光 辉耀东师"优秀教师先进事迹征集活动。各单位积极响应,首期共收到征文30篇,经过完善后的征文将在党委教师工作部网站专题集中展示,后续将持续更新,感谢大家关注!

六月,是校园最浪漫的月份。当《远方有你》的旋律再次漫过耳际,我终于不再是在操场茫然踱步的旁听者,随着毕业脚步临近,我也终将成为“曲中人”。而帮助我实现这最重要的人生转身和社会角色转变的引路人,正是我的硕士、博士生导师、我的心灵导师——郭凤志教授。回想九年求学时光,恩师广博通达的科研态度、意境高远的育人情怀、善良真挚的人格魅力,对我产生着深刻的影响,让我真切感受到“马克思主义”的信仰光芒和“教育家精神”的师者底色!

学术之光:启智润心,以身闻道

似乎每一个求学之人都要历经淬火般的磨砺、不断叩问自己的初心,才能淬炼出更加坚定的学术信仰和勇毅的个人品格。攻读博士,更是如此。相信每位历经此过程的博士生,都会对这段淬炼心性、实现成长的独特经历留下深刻体悟。在求学和自我觉解的路上,真正让我端正治学态度、重拾学术和人生的希望,幡然彻悟“博士”二字的庄严与厚重,是在恩师言传身教中经历学术淬炼之后。

郭凤志教授,是我的硕士、博士生导师。犹记初叩恩师办公室门时,少年人的青涩与忐忑,那番渴求成为师门学生的恳切陈词,恍如昨日。恩师自信、坚定、豁达、洒脱、一番亲切而不失严肃的对话,既令初窥门径的学子如沐春风,更点燃了我探赜索隐的理论热忱。记得当初信誓旦旦想要写一篇有学术含金量的论文、做一个潜心研究的学者。硕士阶段承蒙恩师悉心呵护与栽培,原以为博士求索当一鼓作气、有所精进,然而两篇资格论文已成,博士论文写作却成为我饱含辛苦的一件事,亦使恩师忧思极甚。

博四那年,计划内的论文初稿尚未完成,计划外的孩子却不约而至。难忘孩子刚刚出生,边享受初为人母的喜悦边担心论文无法顺利完成的忐忑;难忘夜晚陪伴襁褓中的孩子入眠后,第二天清晨跑去图书馆奋战论文的执着。支撑我走过人生至暗时刻的,正是恩师如灯塔般的精神力量。产后很长一段时间里,本就不佳的身体状况加之家中无人帮扶,使我一度被迫拖延学业,陷入情绪泥沼。无数个深夜,孩子睡去后我望着电脑中的论文初稿,巨大的挫败感和孤独感每每向我袭来,甚至使我怀疑自己:我存在的意义和价值仅此而已?莫非我要就此庸碌一生?这些问题敲打着我的灵魂,将我推向自我彷徨、自我封闭、自我逃避的牢笼,愧于面对恩师。

微微寸草心,难报三春晖。我永远不会忘记,在我情绪最低谷、境遇最艰难的时刻,是恩师听我诉说、给我关爱、为我鼓气。当那一句“诗琪!起来!老师都还没有放弃,你也不要放弃,老师和你是学术共同体”的声音传来,“我们合力再冲一下”的约定如同破晓惊雷般带我穿越眼前的迷雾。我深知,恩师自身尚且承受着巨大的论文外审重压和健康透支风险,却强抑疲惫焦虑安抚于我,护持我的学术初心,唯恐我在治学路上迷失方向,只为希望我获得安身立命的专业本领,过上体面的生活。

于是,我暗下决心不再逃避,挺直脊梁从头来过。当我卸下心防,任由复杂情绪静静流淌,反而在困境中迸发出前所未有的力量。在恩师悉心指导下,历经数月打磨的论文终于收到外审通过的喜讯。

一朝沐杏雨,一生念师恩。求学路上,恩师于我,有知遇之恩、提携之恩、再造之恩。治学如攀登,恩师笃定不移的理论信仰,以身闻道的学术风范,严谨求是的学术品格,让我重新审思何以为博士、何以为科研、何以称之为学者。

于国家发展,老师聚焦重大发展需求,聚力理论研究,助力实践发展。追求真理、探寻规律、改造世界,是马克思所推崇的“真正的哲学”的使命。真正的哲学和哲学家应该立足思想洞察时代问题。老师的学术站位即是如此。老师反复强调,“作研究就是要以问题为导向”,体现时代声音,回应时代问题,鼓励我们选择具有时代感的前沿研究选题。多年来,基于中国式现代化实践的发展需要,老师对文化问题给予了特别关注,成功获立国家社科重点项目、教育部重大招标项目。在老师的指导下,师门聚焦习近平文化思想、文化自信、文化自强、文化强国、以文化人等选题组建起强大的学术共同体,发表系列支撑文化发展的理论成果。

于学术科研,老师高瞻远瞩,治学严谨。针对我们在博士论文写作过程中频繁出现的共性问题,老师果断开设《马克思主义基本原理与论文研习》课程,从选题缘起、文献综述、研究方法、研究框架和研究问题等多个方面展开详细讲解,为我们深入理论研究奠定了规范的学术范式。在课堂上,老师常告诫我们,“引用任何参考文献、提出任何学术观点,必须有理有据。”在老师的长期培养下,我形成了严谨的学术品格和踏实的个人性格,时刻告诫自己无论在任何场合,不要妄论无据之言。

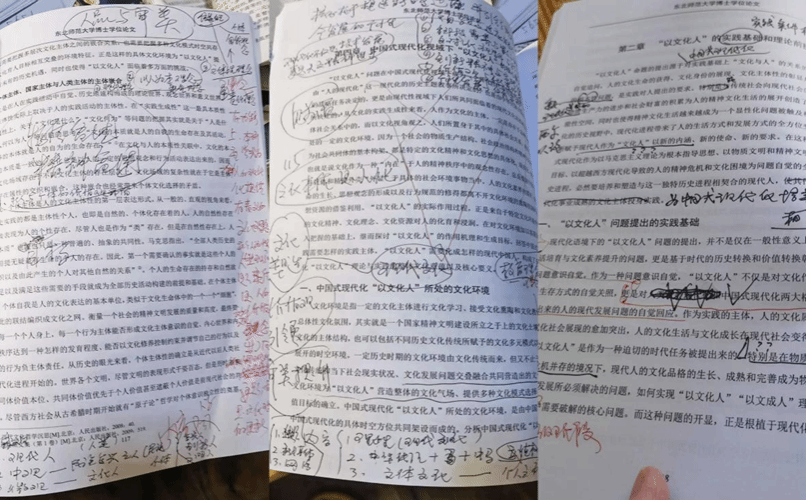

于学生培养,老师倾力教诲,竭力托举。老师常说,“学生是我没有血缘关系的亲人”,“师生关系是我全部社会关系中最牵挂的关系。”求学多年,老师已成为我们的亲人,无数次鼓励和疗愈我们。纵使工作繁忙、常年身处教学科研一线,老师对我们却一向有求必应。无论是在出差途中、操场散步,或是夜深人静、晨光熹微,老师总是利用一切“碎片化”的时间帮我们渡过论文难关。2024年10月、2024年12月、2025年2月、2025年3月、2025年4月,我先后将论文初稿、二稿、三稿、四稿、预答辩稿共计五稿提交给老师,每本论文均在23万字以上,总能收到老师页页详尽、密密麻麻的批改建议。在论文外审前的关键期,老师要求我将电子版发给她,对我说,“我快点看,这样就可以为你省出更多修改时间”,使我潸然泪下。老师待我如慈母,知我只身一人嫁到长春,爱人在外地工作、父母皆不在身边,每次谈话都对我的家庭生活给予无限关心,总是不厌其烦地为我授业解惑,教会我经营家庭的智慧。浩瀚师恩,无以为报,唯有自立自强,刻苦钻研。

育人之光:擎灯引航,以文化人

老师对师门学生的培养,是一种“全景式”的栽培。从论文上的悉心指导到生活中的体贴照拂,从学术上的训练到教师素养的要求,实可谓思虑深远、用心良苦。老师是国家级教学名师,在我们心中,她不仅是学养深厚、著作等身的“经师”,也是传道解惑的“人师”。老师始终用情怀与责任燃烧心中那束教育之光,奋战在本科生教学一线,不遗余力。在校读书期间,老师要求我们必须深入本科生课堂,并将自己近40余年的教学经验倾囊相授。

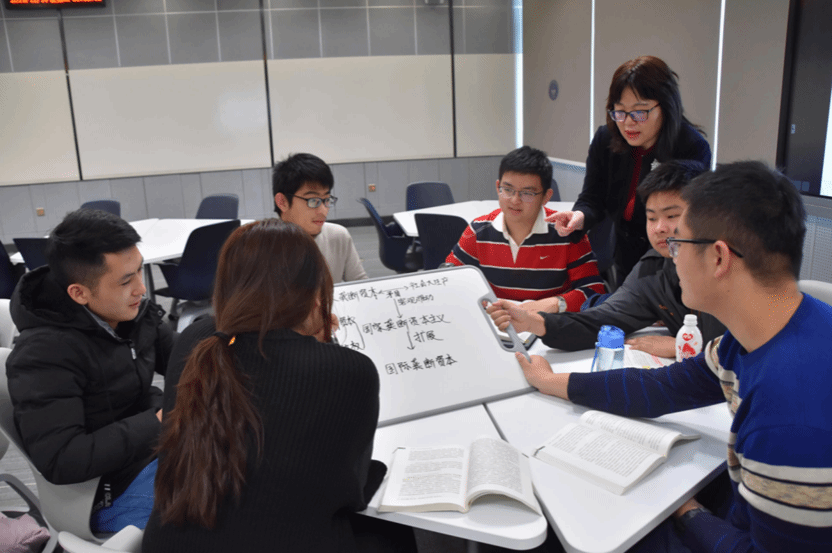

2019年入学后,我有幸担任老师主讲的《马克思主义基本原理》的课程助教。老师对待教学之激情、对待学生之赤诚、对待课程之严谨,让我们每一位博士生感到极为动容!课堂气氛之温馨、课堂互动之活跃、学生对老师之敬仰,是我第一次感受到思政课教师与学生之间的双向奔赴!老师告诉我们,一名合格的马克思主义理论博士,不仅要有深厚的学术功底,而且“要练好思政课教师的看家本领”,“要边育人边思考,边传授知识边自我成长。”老师常言,“如果当学生遇到困难时,脑海中能浮现我曾讲过的某句话或某个观点,我便感觉我的课堂有了价值!”

近师承雅训,尊师道自明。老师告诉我们,“想要上好课,不融入同学们是不行的,要走到学生当中去。”每一堂课,老师总是率先抵达教室,提前为课堂做准备并亲切询问学生近况;无论多疲惫,立于讲台便焕发无限热忱。下课后,老师身边常常围绕讨教问题的学生;在课堂外,老师还会惊喜现身这些“小朋友们”的微信朋友圈,为他们加油打气,关心他们的升学情况;在下课与老师回办公室的路上,经常能够看到捧着书本与老师打招呼的同学。

时政融古今,浅释万象真。贴近时事、贴近生活、旁征博引、深入浅出、情感饱满,是老师课堂的鲜明特色。学生杨静泊说,“恩师结合自身经历和生活细节对马克思主义基本原理深入浅出地讲解,让高深莫测的马克思主义更加生活化、接地气,激发了我们学习马克思主义的兴趣,自学自讲、小组讨论等多种创新的课堂形式,调动了我们探索马克思主义问题的热情。”学生王泽说,“在老师的课堂中,从始至终都能感受到您对教学的热爱,对马克思主义独到深刻的见解,还有浓厚的对我们充满关怀和期望的爱,我觉得上您的课是一天中最幸福的事情了!”

信仰犹如一座灯塔,得遇点亮,即化作一簇在时光里不断生长的心火,随着时光流转而愈发热烈。老师甘为学生的“提灯人”,她的光芒照亮莘莘学子,这是一束信仰的光芒,蕴含着“认识世界和改造世界”的理论内核、“从何处来和向何处去”的人生智慧,它不耀眼、不张扬,却充满温暖、充满力量。老师对待教学的坚守,为我们上了一堂最生动的思政课!

人格之光:光风霁月,以美育人

老师对待国家发展的使命担当,对待学术的勤勉热爱,对待教学的卓越追求,对待学生的春风化雨,对我影响深远。而在生活中,老师恰似朗月清风,品格高尚,信念坚定,是我们崇敬的人格美学典范。我年近三十,却从师九年,老师的人格魅力、行事原则和生命姿态对正在树立世界观、人生观、价值观的我产生了深刻的影响。我一直将老师视为榜样,视为我叩问初心的明灯。与老师相处,方知人性之真善美,使我对人生和理想足够相信,对价值和崇高足够敬畏。

老师待人,至真至诚,热情坦荡。无论是对学生、对同事抑或是陌生人,总是将心比心、站在对方的角度去考虑问题,体谅他人的难处。在老师的影响下,师门风清气正,亲如一家,互助友爱,真挚团结。记得外审前期,师门伙伴了解到我亟需论文校对,大家便自发组建群聊相约图书馆集合,大大提高了我的校对效率。师门的门风也影响着学科的系风,如此代代相传,生生不息。

老师其人,也是活泼可爱的,会和我们分享奇闻趣事并解读其中的大道理。经常与我们分享作为“过来人”的成长心路,真挚而自信、热烈且坚定,我们可以无拘无束地和老师谈做学问、谈事业、谈家庭、谈人生……言传身教。我一直记得老师的教诲,生逢其时,当奋斗其时,与其抱怨环境不如抓住机会,要常怀感恩之心。

老师做事,澄澈开阔,温文尔雅,一丝不苟。在与老师举办学术会议、参加学术活动、申报材料或者是校对书稿等等过程中,于我而言也是一次次品行与性情的锤炼。是老师让我明白,做学术亦是一件“雅事”。学术会议当考虑环境之典雅、参会当讲究穿着之优雅、材料当讲究排版之洁雅。老师常言,“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子”,告诫我们“要通过提升文化修养使自己褪去浮躁与虚浮”,未来要以文雅有礼、内外兼修的形象走入工作岗位。

九载师恩,恩师以学术之光的求真信念、以育人之光的深厚情怀、以人格之光的高雅魅力,点亮我未来的路。从“问题导向”的治学态度到“文质彬彬”的君子之教,从深夜伏案的批注墨痕到春风化雨的谆谆叮咛,恩师以躬身践行诠释着“教育家精神”的厚度,用智识与情怀编织成庇佑学子的羽翼。如今,我带着这份光走向更广阔的天地,而东师园中那盏不灭的灯火,仍将继续辉映更多追光者的征程,让“师者如光”的誓言跨越时空,在代代师承中生生不息。

作者:冯诗琪